Чикагская школа социологии в истории урбанистики: «испачкать штаны в реальном исследовании»

«Среда для жизни» запускает цикл материалов о мировых урбанистических школах. И начинает его с препарирования истории, методов и предметов изучения Чикагской школы социологии: от дезорганизация и сукцессии городов до концентрического зонирования, шайко-картирования и «черной социологии». А главное, наш колумнист — урбанист и социолог Петр Иванов — попытался разобраться, почему эта школа в свое время утратила влияние — и почему их подходы стали вновь актуальны сейчас.

Школа как манифест

Научная школа — сложное явление. Чтобы о ней говорить, недостаточно, чтобы вокруг некой институции собралось какое-то количество ученых, которые пишут научные статьи, и какое-то количество профессоров, которые ведут учебные курсы. Необходима программа школы — некоторый научный манифест, содержащий теоретические и методологические основания научной и образовательной деятельности. Не всегда этот манифест оформлен, иногда его выявляют постфактум социологи науки. Но тем не менее, теоретико-методологическая общность – необходимое условие для того, чтобы мы могли говорить о наличии школы.

Каждая школа конечна. Порой научные революции ставят под сомнение актуальность и состоятельность метода школы, и та постепенно растворяется под влиянием неумолимого прогресса. Но история развивается циклично, и в определенные моменты мы сдуваем пыль с наследия той или иной школы — и понимаем, что ее выкладки и по сей день более чем актуальны. Так произошло с Чикагской школой социологии — поэтому наш цикл мы открываем рассказом именно о ней.

В сущности любая социология — это городская социология, потому что сама эта наука появилась как ответ на стремительную урбанизацию XIX века. В эпоху до появления больших городов надобности в социологии фактически не было. Ее успешно заменяли философия и здравый смысл. Быт и нравы, порядки небольших городов были понятны и прозрачны для их обитателей.

Однако индустриализация, требовавшая концентрации рабочей силы, запустила мощные миграционные процессы, которые навсегда преобразили социокультурный ландшафт городов всего мира. Большие города, возникающие в результате действия этих миграционных процессов, стали ареной формирования доселе невиданного явления, которое социолог Фердинанд Тённис называл Gesellschaft, что традиционно в русском языке переводится как «общество».

Один из важных предтеч Чикагской школы социологии — Георг Зиммель — в своей работе «Большие города и духовная жизнь» говорил о том, что большие города создают совершенно особый режим взаимодействия жителей. Особенности этого режима и призвана изучать социология.

Альбион Смолл и Вильям Томас: у истоков Чикагской школы

В конце XIX века первый президент Чикагского университета Уильям Харпер был наслышан о молодой и набирающей популярности науке и решил, что в соответствии с тогдашней университетской модой решительно необходимо организовать самый лучший в мире факультет социологии. Для этого нужно лишь собрать звездный состав преподавателей — найти лучших из лучших. А для этого требуется сильный руководитель. И вот в 1892 году факультет был создан, и его возглавил видный в те времена социолог и доктор философских наук Альбион Смолл.

Нельзя сказать, что Чикагская школа сразу начала заниматься городской социологией. К этому чикагцы пришли благодаря, в первую очередь, работе Вильяма Томаса и Флориана Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке». Эту работу спонсировала в размере 50 000 долларов филантроп и девелопер Хелен Калвер, которая прославилась также развитием в Чикаго движения поселений. Она понимала, что социология призвана решать городские проблемы, и долгое время была одним из ключевых доноров Чикагского университета.

Работа Томаса и Знанецкого изучала феномен миграции и процессы дезорганизации, которые возникают в результате этой миграции. «Польский крестьянин» был не только социальным исследованием, но также политическим заявлением. По мнению специалистов по социальной истории, оно стало для американского общества прививкой от антимигрантских настроений и распространения национал-социалистических идей в начале XX века. Для Чикагской же школы эта работа породила одно из важнейших теоретических развлечений для полевой работы — изучение организации и дезорганизации в городской среде.

Вильям Томас стал настоящей звездой Чикагской школы и американской социологии. Но вмешалась политика.

Томас спорил с комиссией по нравственности чикагского муниципалитета. Он настаивал, что в большом городе должна быть легализована проституция, что обеспечило бы секс-работницам защиту их трудовых прав и социальные гарантии. Против Томаса была проведена настоящая спецоперация. Когда он в 1918 году ехал в поезде из Вашингтона в Чикаго, его соблазнила юная дама, с которой он вступил в половую связь, — и тут же был пойман с поличным агентом ФБР.

Выяснилось, что дама была несовершеннолетняя, что привело к увольнению Томаса из Чикагского университета. Впрочем, его тут же с распростертыми объятиями принял университет Беркли.

Роберт Парк: социология как супер-журналистика и городская экология

В 1914 году в Чикагской школе появился поистине величайший визионер и исследователь Роберт Эзра Парк. Путь Парка был весьма тернист. Сначала он выучился на философа в университете Мичигана. Но философия его не заинтересовала, поэтому какое-то время он посвятил расследовательской журналистике. Потом волею судеб он оказался в Германии, где учился социологии у самого Георга Зиммеля. И только потом Роберт оказался в Чикаго, где стал профессором после уговоров Вильяма Томаса.

Первое время на него смотрели несколько хмуро из-за его журналистского прошлого. Но все изменилось, когда в 1915 году вышла его работа The City (к большому сожалению, она так и не переведена на русский язык).

The City — фактически программный документ Чикагской школы как школы городской социологии. Роберт Парк в этой работе накидывает десятки исследовательских вопросов, на которые могли бы ответить городские социологи. Как растет и развивается город? Как устроены муниципальные выборы? Что такое гетто? Чем социальная жизнь трущоб отличает от жизни Золотого Берега? Как живут шайки? Как мигранты адаптируются к жизни в городе? Как работают городские газеты?

Многие из поставленных Парком вопросов легли в основу работ социологов Чикагской школы. По сути дела, его программный документ оказался реализован. Что довольно нечастая история для научных школ.

Чтобы объяснить, что такое социология, Роберт Парк регулярно использовал другие термины. Он называл социологию супер-журналистикой, городской экологией, экологией человека. Последние два наименования важны, потому как в своей теории Парк считал себя продолжателем — ни много ни мало — работ Чарльза Дарвина. Он считал, что город — это экосистема. В нем действуют эволюционные процессы, идет естественный отбор, формируются различные экологические ниши. И это отражается в городской застройке, городских сообществах, бизнесе.

При этом особенностью городской экологии чикагцев было то, что они мыслили город не в эко-системных отношениях с пригородом (countryside), но в четкой бинарной оппозиции. В этом плане город как экосистема подобен пруду или любой другой замкнутой экосистеме. За вычетом того, что источник энергии эволюционных процессов города — не солнечный свет, а миграция.

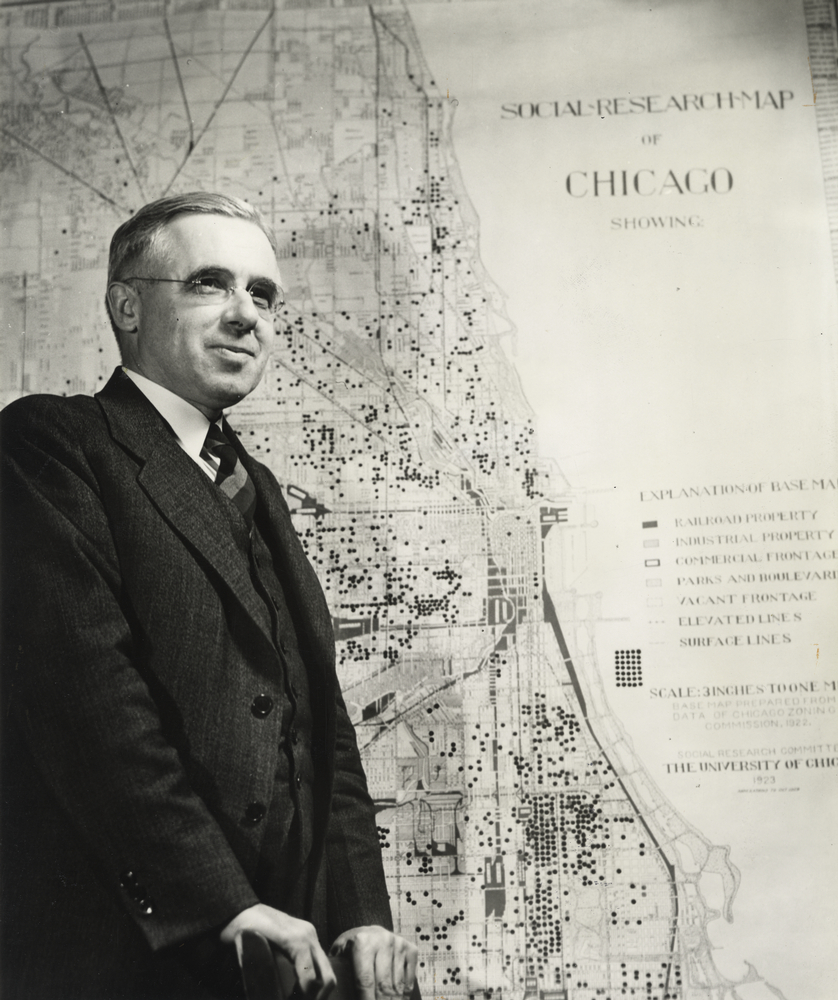

Эрнст Бёрджесс: сукцессия и модель концентрических зон города

Главным коллегой Парка по городской теории был Эрнст Бёрджесс. Он развивал тему сукцессии в городах. В биологии сукцессия — это последовательная смена одних биологических сообществ другими. Так, например, после лесного пожара сначала появляется трава, потом к ней добавляются кусты, затем небольшие деревца, потом деревья вырастают, и постепенно формируются климаксное сообщество как конечная стадия развития экосистемы — до следующего пожара. Но по мере сукцессии изменяется и сообщество — возникают новые экологические ниши и уходят старые.

По версии Бёрджесса, в городе происходит примерно то же самое. Богатые районы привлекают девелоперов отелей, в этих гостиницах селятся нувориши, которые непременно хотят, чтобы их дочери вышли замуж за носителей old money. Затем идут районы трущоб, в которых селятся обслуживающие эти районы мигранты, затем — доходные дома, где обитают семейные «синие воротнички» и одинокие «белые воротнички». Постепенно богатые районы перемещаются под давление сукцессии дальше, за ними следуют отели, бывшие отели становятся трущобами. А бывшие трущобы джентрифицируются и превращаются в зоны доходных домов — и так до бесконечности.

Именно Бёрджесс предложил модель концентрического зонирования города. Согласно ей, город представляет собой вложенные одна в другую зоны, характеризующиеся различной коммерческой и селитебной активностью.

В центре располагается деловой район, затем идет район производств и дешевых офисов, далее район проживания рабочего класса, за ним район односемейных домов и особняков, а дальше — пригородная зона. В упрощенном виде модель идеально концентрическая — за вычетом того, что между деловой зоной и зоной производств можно встретить петлю трущоб. Для городов, расположенных вдоль рек или гор, модель может пластично трансформироваться, сохраняя ключевые черты.

Пол Кресси: феномен таксидэнс-холлов

В различных работах по истории Чикагской школы зачастую цитируют фразу, якобы произнесенную Робертом Эзрой Парком, о том, что можно сидеть в пыльных библиотеках и уютных кабинетах, а можно выйти в город и испачкать штаны в реальном исследовании. Это стало своего рода девизом школы. Именно чикагцы стали на долгое время самыми эффективными полевыми исследователями в мировой социологии.

Одно из впечатляющих полевых исследований чикагцев — это конечно же, исследование Пола Гоулби Кресси, который занимался феноменом таксидэнс-холлов. Дело в том, что после объявления сухого закона в США городской совет Чикаго принял постановление, согласно которому в заведениях нельзя одновременно наливать и играть живую музыку для танцев. Либо одно, либо другое. Разумеется, во всех заведениях под нож пошла живая музыка. А нет живой музыки — нет танцев. Нет танцев — «синим воротничкам» негде находить себе пару. Казалось бы, безвыходное положение — но в Чикаго приехал некий грек с идеей таксидэнс-холлов. Идея была простая. Один билет — один танец с девушкой — сотрудницей заведения. Ничего неприличного, просто танец. Посетитель покупает желаемое количество билетов и получает полную иллюзия свидания. Городская экология в действии.

Кресси проводил сотни часов включенного наблюдения, брал интервью у посетителей и сотрудниц. Штудировал отчеты инспекторов по нравственности, которые приходили в таксидэнс-холлы следить за тем, чтобы там исполняли только «приличные» танцы. В общем, ушел с головой в полевую работу — настолько, что чуть было не забыл написать диссертацию.

Зато активно спорил с городским советом Чикаго и предлагал прекратить происходящий абсурд, потому что проблема образования пар у «синих воротничков» все равно сохранялась, и таксидэнс-холлы оказывались просто паллиативом.

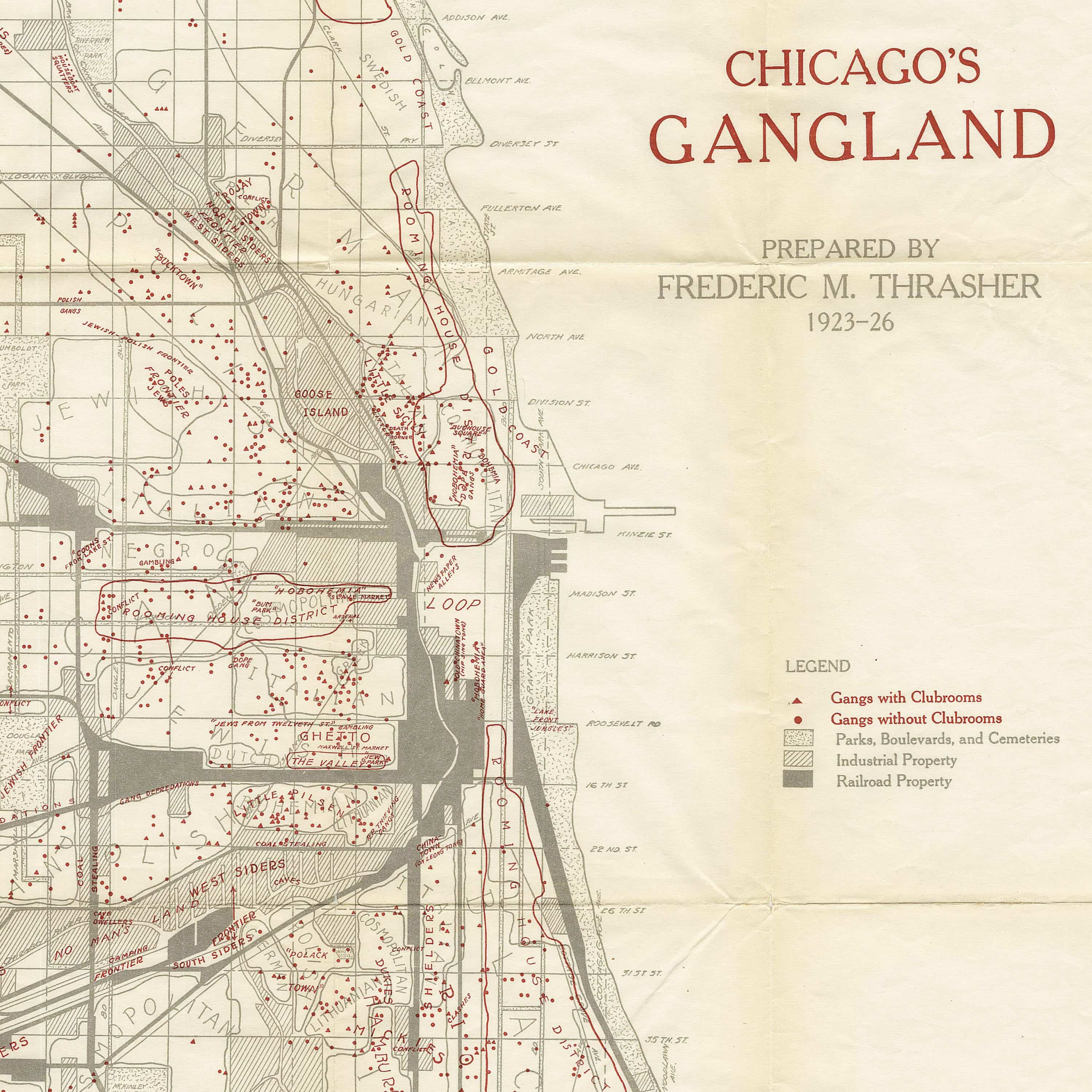

Фредерик Трэшер и Луис Вирт: шайки, мигранты и реакция на погромы

Еще одно знаменитое городское «поле» сформировал Фредерик Трэшер. Он — по заветам Роберта Парка — изучал уличные шайки. Дело в том, что в Чикаго начала ХХ века было великое множество неформальных молодежных объединений, которые творили всякое разное. Большинство из них были привязаны к конкретным районам, но существовали и экстра-территориальные шайки.

Чтобы разобраться с этим феноменом, Фредерик Трэшер поговорил с представителями 1313 шаек и нанес ареалы этих шаек на карту. Он описал, как работает групповой процесс в шайке и как организовано ее движение во время массовых беспорядков. Это внесло большой вклад в теорию работы riot police (отряды, специально обученные для работы в условиях народных волнений).

Трэшер знаменит тем, что на материале исследования шаек обнаружил то, что можно назвать предтечей теории контакта. А именно: если в районе компактно проживают белые и черные и дети и контактируют на улице за общими играми и шалостями, то уровень взаимной ксенофобии в этих районах значительно ниже, чем в районах с исключительно белым или исключительно черным населением.

Говоря о Чикагской школе, нельзя обойти стороной исследования Луиса Вирта, который в России знаменит своей теоретической работой «Урбанизм как образ жизни» (именно так автор этого текста назвал свой телеграм-канал — прим. ред.). Однако эта работа не так интересна, как его исследование мигрантов. Оно показывает, что мигранты первого поколения, как правило, плохо знают язык, а значит, могут претендовать только на малопрестижную физическую работу. Они стараются селиться компактно, чтобы поддерживать друг друга. Формируется гетто, в котором звучит мигрантская речь, справляются мигрантские праздники. Но уже второе поколение мигрантов, родившееся непосредственно в Чикаго, гораздо лучше знает язык и более того — не хочет жить так же бедно, как их родители. Они хотят ходить в кинематограф, в варьете «Луна и подвязка» и даже в таксидэнс-холлы. А для этого нужны деньги. Поэтому второе поколение мигрантов наиболее склонно к вовлечению в преступные группы — в особенности, в знаменитую чикагскую мафию. И именно поэтому чикагцы выступали за развитие практик интеграции мигрантов в городе, с тем чтобы не плодить городскую бедность в первом поколении и организованную преступность — во втором.

Можно долго еще перечислять исследования чикагцев, но я, пожалуй, отошлю читателя к переводам работ Чикагской школы Владимира Геннадьевича Николаева. А рассказ про школу продолжу через ее дальнейшую историю и трансформации.

27 июля 1919 года произошел знаменитый Чикагский расовый бунт. Или, если менее политкорректно, негритянский погром. Формальным поводом для него стала история, когда черные подростки заплыли на плоту в зону пляжа для белых, белые стали кидаться в них камнями и насмерть зашибли одного из черных ребятишек. Приехавшая полиция встала на сторону белых, и все завертелось. Столкновения между расами продолжались до 3 августа. Городской совет Чикаго был очень обеспокоен произошедшим и незамедлительно обратился к Роберту Парку, чтобы он и его исследователи разобрались в ситуации и сделали рекомендации: как не допускать таких событий.

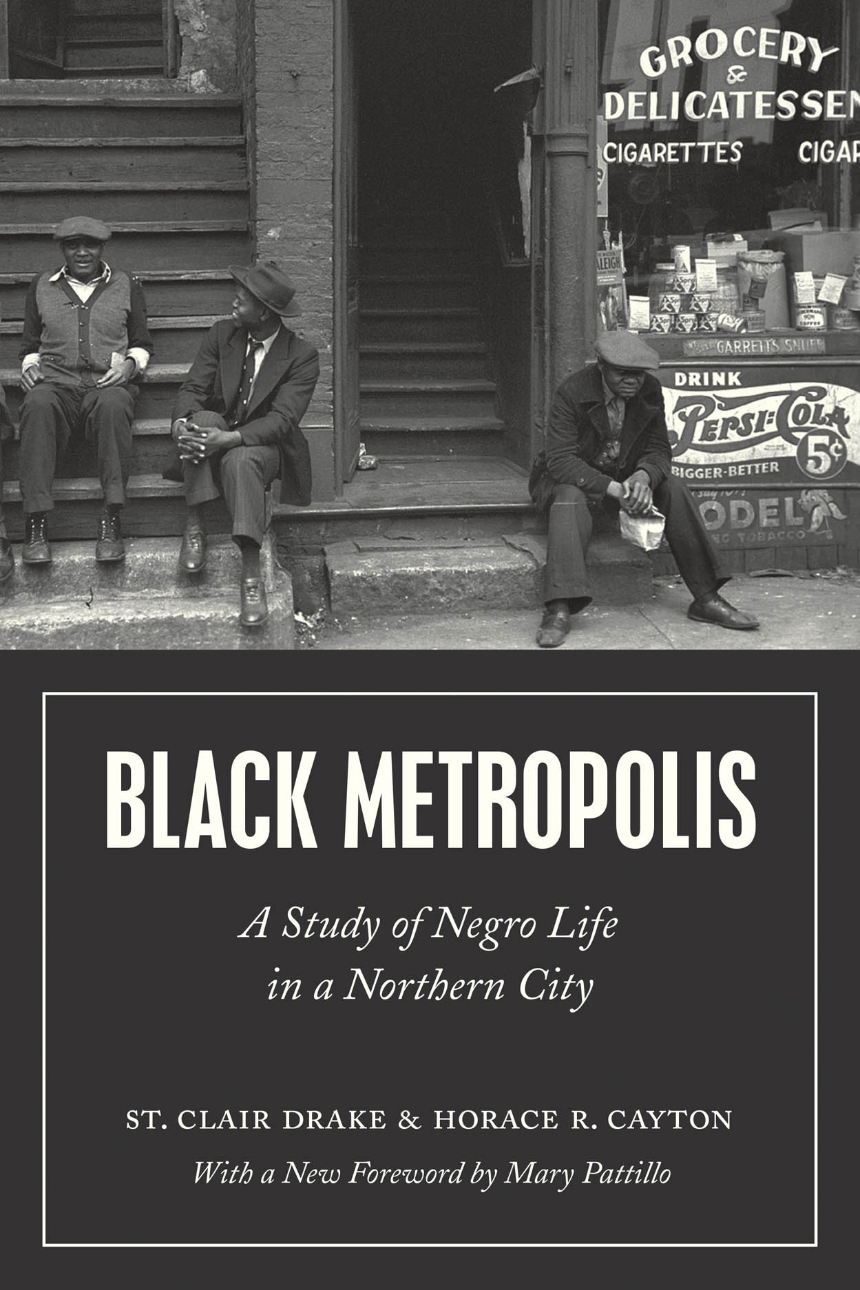

Парк взялся за дело, и чикагские социологи с еще большим вниманием начали изучать межрасовые отношения в городе. На факультете даже появилась специальная позиция negro-sociologist — черный социолог, которого наняли для изучения черных сообществ в городе.

В ходе работы над причинами негритянского погрома появилось немало работ, которые представляют научный интерес. Например, Эмори Богардус разработал свою знаменитую шкалу социальной дистанции. Однако с точки зрения практических рекомендаций все усилия оказались тщетными. Как будто бы они получались либо бесполезными, либо настолько фундаментальными, что городской совет Чикаго никогда бы их не принял как руководство к действию. Эта ситуация настолько выбесила Роберта Парка, что он в сердцах бросил: «Пусть социальным реформаторством занимаются женушки богатеев, а мы тут вообще-то ученые, нам наукой надо заниматься!». И на этом реформаторский запал Чикагской школы и их политические жесты в отношении городской жизни стали заметно терять масштабы. Они не сошли совсем не «нет», но стали очевидно скромнее.

Закат Чикагской школы и ее ренессанс в XXI веке

В 1939 году Луис Вирт готовил тезисы к конференции, которые стали его последней заметной работой в жанре городской социологии. В этих тезисах он критически описывал главное различение Чикагской школы — антагонизм города и села. Он говорил о том, что теперь, по мере накопления опыта исследований, становится понятно, что в городе мы можем найти сельскую общность, а в селе — городское общество. Возможно, эта бинарная оппозиция и была когда-либо релевантна, но нынешнюю реальность не описывает. Так Чикагская школа отказалась от своей «несущей конструкции».

В 1940-е годы выходец из Чикагской школы Герберт Блумер решил критически отнестись к методологии своих учителей и коллег. И пришел к неутешительному выводу: работы чикагцев поголовно не соответствуют методологическим стандартам социологии. Они полностью аметодологичны и являются спекуляциями на наборах данных, собранных произвольным и, более того, политизированным способом. А социологическая наука — в понимании тогдашних научных конвенций — так не делалась.

Критика была жесткой, но справедливой. Чикагцы разработали свой метод, сам способ отношения к городу, но так и не предложили (впрочем, как будто бы и не хотели этого делать) инструменты «правильного» изучения города. В их понимании любые данные хороши — вне зависимости от того, как мы их получили.

В послевоенный период Чикагская школа отошла от городских исследований и уже не представляет особого интереса для тех, кто увлекается урбанистикой. Были исследования власти, исследования профессий, исследования демократии. Но тогда в социальных науках сильно сместился фокус интереса — последствия индустриализации уже не так интриговали. Сильнее хотелось понять, как так вышло, что честные бюргеры работали в Освенциме и Дахау — в то время как их «кровожадные командиры» от вида реальной крови теряли сознание.

Казалось бы, звезда Чикагской школы социологии закатилась, и на ее место пришли новые социологи и новые социологии. Как будто бы уже стало неприлично говорить о супержурналистике, городской экологии и экологии человека, и окончательно победила «социология социальных фактов» Эмиля Дюркгейма — культура методологических стандартов проведения интервью, фокус-групп и массовых опросов.

Из прорывной и экспериментальной науки, нацеленной на социальное реформаторство, социология превратилась в скучную, но подлинно научную дисциплину, которая в первую очередь нацелена на производство абстрактного знания об обществе.

Но не тут-то было. Внезапно в XXI века социология Чикагской школы начала переживать второе рождение. Исследователи начали усматривать в работах Родерика Маккензи первый шаг к плоским онтологиям и социологии науки и техники. Угадывать в методологическом произволе чикагцев разумный выход из душных объятий методологического формализма. Международная академия стало заметно «леветь» и видеть в социальных науках ресурс для разговора о неравенстве, рассматривать социологию как способ поиска оптимальных решений при социальном реформаторстве.

Наконец, произошла смычка социологии и городского проектирования, и теперь сложно представить городской проект, который бы не предварялся внимательным исследованием городских сообществ. На теоретическом уровне вновь идет разговор о том, что экология и социология — не столь размежеванные науки. О том, что это эволюционная адаптация человека, которая также подчиняется теории Дарвина.

История сделала спиральный виток, и мы снова перечитываем The City Роберта Парка. А где-то в поле зреет Чикагская школа 2.0.